DX就職活動

就活にも活かす 生成AI【基礎知識編】

これからの時代を生き抜くうえで、AIの知識は“知らないと損”なレベル。就職活動にも大きな力を発揮してくれるツールがAIです。

「ChatGPTってよく聞くけど、正直よくわからない…」「AIが便利らしいけど、自分の就活に関係あるの?」

このように感じている方に向けて、今話題の「生成AI」について、基礎から分かりやすく解説します。

「ChatGPTってよく聞くけど、正直よくわからない…」「AIが便利らしいけど、自分の就活に関係あるの?」

このように感じている方に向けて、今話題の「生成AI」について、基礎から分かりやすく解説します。

生成AIとは? ~「ゼロから何かを生み出すAI」~

「生成AI」とは、その名の通り“文章”や“画像”“音声”などを自動で「生成」できるAIのことです。代表的なものには、OpenAIが提供する「ChatGPT」、Googleの「Gemini」などがあります。たとえば、「〇〇の志望動機を書いて」とChatGPTに指示すれば、わずか数秒で例文が生成されます。このように、生成AIは人間の会話や資料作成、アイデア出しなど、これまで人の頭で考えていたことを一部代行してくれるのです。

就活にも活かせる!生成AIの3つのメリット

●時間短縮&効率化

職務経歴書や履歴書の作成は、手間も時間もかかる作業です。そんなとき、生成AIに「職務経歴書に書く自己PRの例文を出して」と聞けば、参考になる構成が一瞬で手に入ります。もちろん、そのまま提出するのはNGですが、「書き出しのヒントがほしい」といったときに非常に便利です。

●情報収集の強化

「この会社の強みは?」「仕事内容は?」といった情報収集にもAIは役立ちます。たとえば、「〇〇株式会社の事業内容と強み、ビジネスモデル、仕事内容を教えて」と入力すると、要点をかみ砕いてまとめてくれます。ネット検索よりも早く、効率よく情報を手に入れることができるのも大きな魅力です。

●自己分析や面接対策にも

「強みや弱みを整理したい」「よく聞かれる面接質問って?」といった自己分析や面接準備でも生成AIは使えます。「自分の経歴と強みを整理したい」と伝えると、自己PRのベースになるような文章が提案されます。自分の考えを“言語化”する練習にもなるため、AIとの対話がそのまま面接対策にもなります。

職務経歴書や履歴書の作成は、手間も時間もかかる作業です。そんなとき、生成AIに「職務経歴書に書く自己PRの例文を出して」と聞けば、参考になる構成が一瞬で手に入ります。もちろん、そのまま提出するのはNGですが、「書き出しのヒントがほしい」といったときに非常に便利です。

●情報収集の強化

「この会社の強みは?」「仕事内容は?」といった情報収集にもAIは役立ちます。たとえば、「〇〇株式会社の事業内容と強み、ビジネスモデル、仕事内容を教えて」と入力すると、要点をかみ砕いてまとめてくれます。ネット検索よりも早く、効率よく情報を手に入れることができるのも大きな魅力です。

●自己分析や面接対策にも

「強みや弱みを整理したい」「よく聞かれる面接質問って?」といった自己分析や面接準備でも生成AIは使えます。「自分の経歴と強みを整理したい」と伝えると、自己PRのベースになるような文章が提案されます。自分の考えを“言語化”する練習にもなるため、AIとの対話がそのまま面接対策にもなります。

便利なツールですが要注意!生成AIのデメリット

便利な生成AIですが、万能ではありません。下記のような注意すべき点もあります。

●間違った情報が反映されることがある

生成AIはインターネット上の膨大なデータをもとに回答を生成します。そのため、事実と異なる情報を出すこともあります。念のため情報の裏取りをするようにしましょう。

●面接やインターンシップなど人柄評価には影響なし

採用担当者は面接やインターンシップでコミュニケーション能力や人柄を評価します。生成AIは応募書類の作成には役立つかもしれませんが、印象面では効果を発揮しません。

●「自分らしさ」が消えるリスク

AIが作成した文章をそのまま提出すると、オリジナルな内容にならない可能性があります。生成された文章はあくまで「たたき台」として使いましょう。

●使いすぎによる依存

AIを頼りすぎて、自分で考える力が弱まってしまうケースもあります。「考える力」を育てるためにも、使いどころを見極めましょう。

●間違った情報が反映されることがある

生成AIはインターネット上の膨大なデータをもとに回答を生成します。そのため、事実と異なる情報を出すこともあります。念のため情報の裏取りをするようにしましょう。

●面接やインターンシップなど人柄評価には影響なし

採用担当者は面接やインターンシップでコミュニケーション能力や人柄を評価します。生成AIは応募書類の作成には役立つかもしれませんが、印象面では効果を発揮しません。

●「自分らしさ」が消えるリスク

AIが作成した文章をそのまま提出すると、オリジナルな内容にならない可能性があります。生成された文章はあくまで「たたき台」として使いましょう。

●使いすぎによる依存

AIを頼りすぎて、自分で考える力が弱まってしまうケースもあります。「考える力」を育てるためにも、使いどころを見極めましょう。

これからの時代、AIリテラシーは必須スキル

今後、生成AIは多くの仕事で活用されていきます。企業も「AIに抵抗がない人」「うまく使える人材」を求めるようになるでしょう。つまり、就活中の今から生成AIに触れておくことは、社会人としての武器を手に入れることでもあります。「文章を整える」「情報を整理する」「アイデアを出す」といった基本的な使い方から、少しずつ慣れていきましょう。

まとめ:使い方次第で、AIは“味方”になる

生成AIを使いこなすカギは「主体性」にあります。AIに頼りきるのではなく、「自分の考えを補完するツール」として使うこと。それが、これからの時代を生きるうえでの基本姿勢になるはずです。生成AIを味方につけて、自分らしい就活を進めていきましょう!

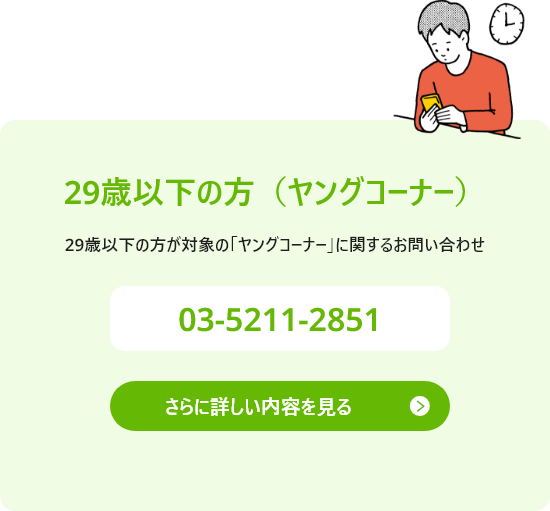

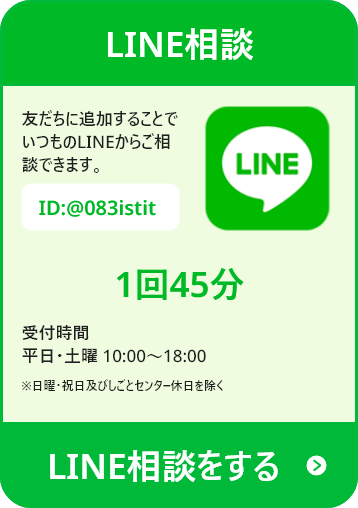

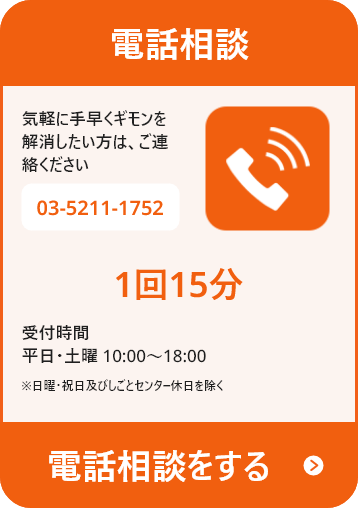

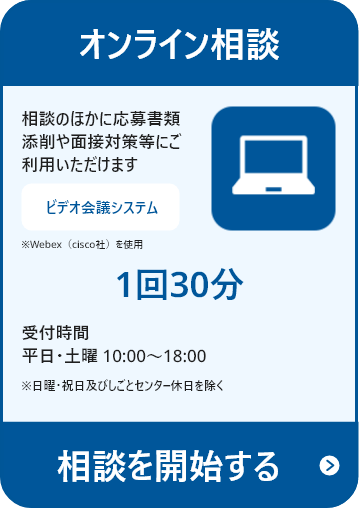

●東京しごとセンターヤングコーナーでは、就職・転職に関する相談を受け付けています。お気軽にご相談ください! 専任の就職アドバイザーがサポートいたします。

東京しごとセンターヤングコーナースペシャルサイト

https://tokyoshigoto-young.jp/

●東京しごとセンターヤングコーナーでは、就職・転職に関する相談を受け付けています。お気軽にご相談ください! 専任の就職アドバイザーがサポートいたします。

東京しごとセンターヤングコーナースペシャルサイト

https://tokyoshigoto-young.jp/